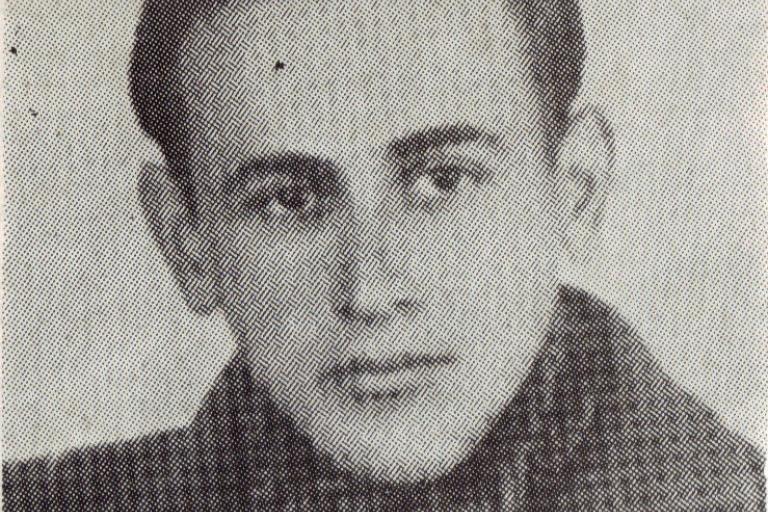

DINO原名廖銘和,台北人,出生於一九七六年七月,病逝於二○二二年一月。

DINO是一位樂手,以噪音為材料,以現場即興演奏為形式。通常,人們說,他是「台灣一九九○年代第二代噪音運動的代表」以及「代表台灣噪音轉向純粹的類比設備」。這個意思,不是說在此之前大家都用筆記型電腦,而是相反地,大家都用身體,也煽動了觀眾;換句話說,是社會的身體。所謂的第一代噪音,就是「零與聲」、「濁水溪」她們的暴動式現場,也更要說到吳中煒和甜蜜蜜、破爛節與破裂節,乃至破裂節發動的五千人戶外銳舞。這些歷史,台北的朋友們已經整理得很好,讀林其蔚的文章和訪談也可以馬上知道大概。這說法裡面的DINO,不只是一個樂手,也兼做時代的證人。那麼,在一九九五年,破裂節和第二屆破爛節的那一年,DINO十九歲,愛著搖滾樂和重金屬,做為龐克而生活著,也經受了上述跨越音樂直到文化的洗禮,他正要加入夾子樂團,擔任貝斯手。不過他並不總是彈貝斯,倒是研究起了噪音。在地實驗的影片記錄《老蘇,我愛死你了》(一九九六年)中,有她們在小房間裡搞噪音,相比於以前的社會身體的大混亂,這次只有小規模的社會混亂,也就是電話惡作劇。表演的主要部分,是電子設備發出相互抵觸的、嘈雜的訊號,可以說是語言的混亂。後來,夾子樂團規範了語言,組了正經樂隊,那麼這個小房間很像是兩套時間齒輪中間的空隙。用運動的眼光來看,那就是文化和反文化的意識形態消失了,世界還沒有變得足夠平滑,殘餘的對抗的欲望還在尋找載體。

不過DINO的開始不是混亂而是清晰,就如同美川俊治說的「純粹的聲響快樂」那種清晰。當然美川所在的「非常階段」樂隊也經歷過大混亂,換言之「對應著資本主義高速擴張的虛無主義的極致的失控」。這聲響快樂一旦發生就沒辦法換言之了,就不再對應資本主義的任何階段包括尚‧布希亞(Jean Baudrillard)的內爆奈格裡的帝國馬克‧費雪(Mark Fisher)的憂鬱症(melancholia),甚至它擺脫了噪音場景流通的噪音意識形態,畢竟快樂是得意,得意是無言。當夾子小應解釋說噪音就是失控的時候,我理解那是意義在失控,雖然不再壯觀但仍有目的,而聲響快樂的升起斷開了和目的的關聯。一九九六年DINO買了第一臺混音器並且馬上從耳機輸出口接了一根線,輸出到第一軌……這一軌的電路即刻燒壞了,有一個聲音在這即刻之間短暫存在,給了他一個大震動。這就是所謂的無輸入源回授噪音。從聲音來說,回授(feedback)本身就是訊號原地打轉,無限複製,但這個,比話筒對準喇叭而得到的回授還要更密集,更高能。這個聲音當然是偶然得到的,但它穩定,明確,人與之相連就無暇思考,因此我們在這個領域很少談論社會和意識的革命。不是不發生,只是發生的方式比較特別。

也就由此開始一件沒有符號參與的,無關論述的實踐。這實踐要求一種不二,因其不二也就不需要反抗的客體。它只能是它自己。

當然視覺藝術可能有過「語言轉向」這樣的術語,但在聲音這裡,並不是從意義轉向語言研究,而是也沒有語言,更遑論社會學乃至人類學轉向。可能藝術史不願意這樣的事情發生。但是那該怎麼辦。

也就是回到被拋棄過許多次的感性。這感性我簡述如下:

DINO的早期作品,可以確認的,有在一九九七年發表的幾種磁帶。他後來不承認有過作品,只說自己是一個現場表演者,但就說能夠聽到的其中三件吧(《實驗聲音》《死亡之歌》《循環音樂計劃》,見「DJ 誠意重的Youtube頻道」),的確是當作品來做的,有種深思熟慮的穩定,而且,要我來說,真是甜美清澈圓滿。這裡面的兩件是以話筒回授和/或混音器無輸入源回授為主;另一件是以磁帶多次疊加混音為主,除了話筒回授也用到了鍵盤;三件都用到了延遲效果器。除去疊加,其餘這幾件事貫穿了他二十五年的創作。

回授做為音源,本來不是一個哲學上的事。首先它的聲音更濃縮、更密,富於質感;其次它連續,放任不管的話可以無休止持續,使時間失效;第三它不準確,是語言的低階層次,是非語言,是感性直接的工作,它適合一個不專業的貝斯手以及赤裸之人。

那麼在聲音質感之外,一九九七年的DINO有這樣的結構:

其一,是大小聲音、雜音主音沒有取捨,沒有分別。在當時,主要是把過高的音量輸入給磁帶,他用過載做出失真,其中低音溫暖又鬆弛,原來很「頂」的部分消耗掉了,用他的話來說可能就是兼愛。不過更兼愛的是,也就順便提高了小的聲音,連底噪也放大了。後來他也用壓縮效果器得到了類似的效果,聲音的邊界和背景融合,背景本身也常常從無形升起,成形;

其二是連續性。我猜他的第一臺混音器沒有mute鍵。東京的無輸入源回授樂手中村としまる(Toshimaru Nakamura)就離不開mute鍵,因為這是快速切換的關鍵。當然很可能有mute鍵DINO 也不用,因為他就是喜歡連續的時間。大體來說,東南亞噪音圈常見這種連續性,歐美日的反現代前現代文化也是如此,而自由即興音樂就傾向於激進現代,會把斷裂推向極致;

第三,流動感。他的延遲效果器用得很特別,不是簡單地複製與加量,而是造成一種波動,一種幻覺干涉了線性的時間,再加上弗蘭格(和晚期的移調、顫音、bassballs)效果器,造成音高的曲線滑動。這方面有個例子是《湖》合輯中的那首〈何時流泉舞夢廬,月帶青石過幻湖〉,另一個例子可以是澤納基斯(Iannis Xenakis),為了超越現代主義的“靜止”,,他在〈静止之后〉(Metastaseis)裡面用了四十六件弦樂器同時演奏滑音;

第四,這流動就開始在混音器的均衡旋鈕上變化。有時候是增減強弱幅度,有時候突然跳到另一種聲音,但DINO會重複這個跳躍的動作,有時候那些雜音、底噪就生發起來變成了主線。這種變化我會說更像是中國人說的「化」,也就是萬物緣著生機而生發變化,始終保持其內在的線索。DINO早年試過多軌疊加的創作,後來嫌麻煩放棄了,我猜建構和生發根本是兩個世界。

以上幾樣,在「先行一車」所出版的磁帶B面可見一斑,那是二○一八年的現場了。

那麼,在夾子樂團中的合奏、早期的工業節拍、一九九八年的釋迦樂隊、配樂等等,就容我略過了。

二○○六年,我在北京迷你迷笛音樂節第一次看DINO表演,他已經是那個「只用回授的男人」。他的回授裝置包括兩個磁帶隨身聽:首先一個簡單的回授迴路放在左(或者右)聲道,然後用混音器的aux輸出和輸入重現這個回授,但是經過延遲,放在右(或者左)聲道,這樣前後相隨,有了幻覺。隨身聽之一是當話筒用的,直接和空氣中的聲波回授。之二是當做一拖二的訊號分配器,讓同樣的訊號變成左右兩路,再去分別讓它們偏向高頻和低頻。這樣高低相和,仍是幻覺。對聽者而言,左右聲道的差別太難辨認,只是實際發生在感覺的層面,要說DINO有他的一套聲音哲學,那麼神經乃至生物化學系統可以作證,這一套應該算作無語言以及只能實踐。

有時候DINO只需要主辦人準備一瓶高粱、一個混音器,他自己帶幾根線就去演出。Youtube上有他在林其蔚新書發表會的表演影片,他用手摸一根音源線的接頭,人體和電路相接,就有了中低頻雜音,就成為基本音源,加入回授迴路。這個我稱它為開放輸入源回授。然后這個是臺灣特有的以六十赫茲為基頻的電路雜音。它在DINO手中連續、流動、生發且平等。

這些年來,DINO的設備也有增減,尤其是最後幾年,有時會多到八、九個單塊效果器,演奏出的聲音也更富於變化,但原理大致不變。他表演的空間有livehouse、搖滾酒吧,有藝術中心有地下通道,要社會學地看也有一種場域嬗變,但牆壁、窗戶、地板大致是不變的。音箱裡出來一種聲音邊緣模糊,大小聲音混沌一體,常常包含極端頻率,在這些具體空間裡反射,衍射成混響,DINO的音樂要比一般的表演更依賴在場。單說高頻吧,不同位置的觀眾聽到的就不一樣,它的反射路徑幾乎有形,是臨時的形體,去現場就可以摸到房間自己的幽靈。這也就是林其蔚所說的召喚的儀式。這召喚的事,可以參見Karma Detonation Tapes出版的那些錄音,怎麼說呢,它們保護了這種在場的不在場。

DINO的人生軌跡似乎簡單,差不多就是別人動他不動。看他演奏混音器就如演奏古琴,身板挺直,兩肘下垂,手背朝上如按如撫。手動但是人不動的樣子。

他不動的時候,反文化烏托邦消失了,商業音樂節興起了,噪音改名叫聲音藝術了,朋友們申請到了補助金,主辦聲音表演,排演劇場,拍攝紀錄片,策劃展覽,而且所有這些都會捎上他。既然都捎上了,那DINO搞不好也是一面鏡子,從音樂處反映其她的形式,光線就來自整個的流動的文化。儘管鏡子自己並不評判,也沒有主客體之辯證。

台灣社運退潮到低點,大概是他從台北搬到台中又搬回的過程。他住在陽明山上,喝普洱,玩壺,篆刻,寫字,可以說癡迷於玩。期間,有錢的時候他買了古琴,據他自己說,放了八年,直到二○一一年才開始彈;沒錢的時候也去街頭舉過廣告牌,後來也幫做琴的朋友從上漆到斫琴,算一份工作。二○一一年我去找他,他正感冒,一邊聊著壺一邊把擦過鼻涕的紙巾烤乾說欸這個還可以用。

二○一三年他下山搬到市區的小院,常常有朋友來玩。算是人生又一階段。我也借住過幾天,也是每天起床喝酒喝茶抽菸彈琴和朋友聊天;到晚上我餓得眼冒金星,他還在聊什麼不再相信即興這種玄妙的話題。當時往來的有旃陀羅唱片的朋友,聽名字就知道是一種非現代的意思,乃至政治性的意思,這是「聲音藝術」興起之後的事兒了。再往後又有先行一車唱片行,DINO會在那裡教大家玩無輸入源混音器,也就認識了一群新生代的噪音樂手。關於DINO家的聚會有人說那是一個傳奇,所有人都知道DINO總是在家,總是歡迎,換句話說他總是在,哪怕全世界都要隨時確認自己在不在。他擁有一種穩定的時間並且把它分給了大家。

DINO的身體經過菸酒茶藥的加持,就如同另一些人經過領帶表格和社交媒體的加持,同樣是可塑的裝置。我想身體不是容器身體是變化中的裝置。的確DINO經歷過幾個時代,最醒目的是學運反文化,然後在一九九○年代後期,在地實驗的早期探索之後,有一個補助金和詞語的大爆發,也醒目,這些都改變了人們的體態、口吻、步調乃至表情更不要說所攝入的有機食物和生命政治。不過又有另一些事,另一種通過,保持了他的身體不承擔符號,以及泡茶倒酒點菸彈琴同時發生還不亂。他把這些裝配在客廳裡,和自己的姿勢一起,接待那些經歷了社會和詞語的朋友們的身體。有一次,我被鄰居的狗追著吼著到了他家,再過一陣子,那狗卻溜達進了院子,撲通臥倒就睡,耳目內通而外於心知,鬼神將來舍,而況狗乎。

有時候我會想,這身體也沒有保持水火不侵,他還是病了,正如吞服保健藥品和生產性之焦慮也不能保持水火不侵。他擁有一個脆弱的身體和一個穩定的姿勢,這也分給了大家。

在一個採訪中DINO說大學之道在明明德,在親民,在止於至善。他說每天在混音器上的玩耍就是親民,做到了日常的親民才有現場的什麼都不想,他管這個自然發揮的狀態叫做至善,平時做夠了功課,到現場就停止努力。當然,他喝酒放鬆自己,就像他以前服食外丹以通靈竅,這個善之所繫的硬體裝置啊,它要的只是更多流動,我想。

有時候我會想還真是兩個不同的社會啊。DINO說起我口中的文藝青年他說我們這些知識分子。這個詞真是令人驚訝。然後果然如此,在這個僅存於台灣的脈絡裡,有服食的知識分子,有上街的知識分子,有銳舞的知識分子,林其蔚在談論濁水溪的宣言〈射殺鋼琴師〉的時候,拿《禮記‧樂記》來比較,我讀慣了簡體字當然驚訝。古時候知識分子叫儒,是一種寬泛的稱呼,它早於而且大於孔孟程朱的主流。上古的時候儒也是巫,這一種身分後來變成了生活方式,不再從事巫祭,而根基在一種人生的理想中,在日常實踐。欸我怎麼就沒想過明明德呢,我以為知識分子是一種職業而且多半是官方的;至於善,我身邊有道士也有居士,可就是很少人談論倫理。當然我現在會想,儒的流動在台灣無所不在,而文藝青年的確是一種知識分子,怎麼說呢,DINO完成了他的倫理。

有好幾次DINO說自己是一個原教旨主義者,這就像一個人說自己龐克,有所為有所不為。他說即興不可能。至少他不可能即興。在他看來無數時間的玩耍或者說練習是馴服回授,是一個格物的人專注在一套配置上,乃至一個聲音有限的變化上,乃至長時間沒有變化中的細節。這限定的結果是材料內在的合理性現身了,他從中召喚出想要的「那個聲音」,這聲音的磁性、黏性,來自中性的噪音、雜音(不再是負面的/辯證法的反文化「噪音」),是擰著旋鈕,化來的。

是啊,明什麼明德啊……不如明一個聲音出來。這第一個「明」字是使之明,不是明白的意思;或者說明白就是一個使不明之物現身的具體動作,知識和存在不二。那聲音本來不在,尚不合理,是演奏者使之煥發出來。所合之理,用DINO的話說就是即興應當遵循古人說的「理」,又或者按上古的說法是「禮」。這樣說的時候,他應該是少見地沒有笑呵呵吧。無言之物都是不變的,混音器和身體的裝置也沒有變過,它們只是應變,如此說來,即興也可以並不存在。

DINO在他的不變裡即興演奏,多數是獨奏,最後幾年也多有合奏,又以二重奏居多。比如說,他和楊延生有一份現場錄音,叫做《高粱兄弟》(先行一車)。如果說有一種正統的歐式即興,以前講究對決,現在改為對話,又強調聲音的斷裂、轉折,那麼DINO在合奏中仍是連續,而且不對話。他是和其他樂手並肩而存在的樣子。是一種各安其所。我不知道這樣的現場,是不是還不夠原教旨,又或者已經「每次都一樣」?如果說混音器是理之顯形的中介,那麼在這中介上訓練自己,身體也擴展為中介裝置,自我也在其中得到調整;演奏,通過了你,也塑造了你,這不就是即興的本來意思嗎?

這聊天沒能繼續下去,也許也不用再你啊你啊的問了,一個人存在了就不會再消失,也就勝過對談。有幾次DINO說到了修行和儀式,然後他停住不說。他不是不說而是他的說是一種實踐。禮翻譯成現代中文就是儀式。沒有人能用說來完成一個儀式,它也沒有別的名字,那個就是做了才會存在的事。欸,原諒我說得太多。

欸,即興演奏終究是關於生的欲望啊,是關於選擇和存在,後來,DINO在他生命的演奏中選擇了放棄維持治療,他停止在不需要再去用力的地方。

(作者按:感謝許雅筑、林其蔚的幫助;文中參考的文字影音資料來自林其蔚、游威、羅悅全、黃大旺、吳牧青、陳芯宜、雀榕、葉偉立、在地實驗、李俊陽、DJ誠意重、先行一車、Karma Detonation Tapes、Kyle Kaplan等人和單位的工作……抱歉還有很多沒有列出,是一樣的感謝;謝謝DINO。

本文英譯版將發表在2025年的下一期《白木耳》(White Fungus)雜誌。